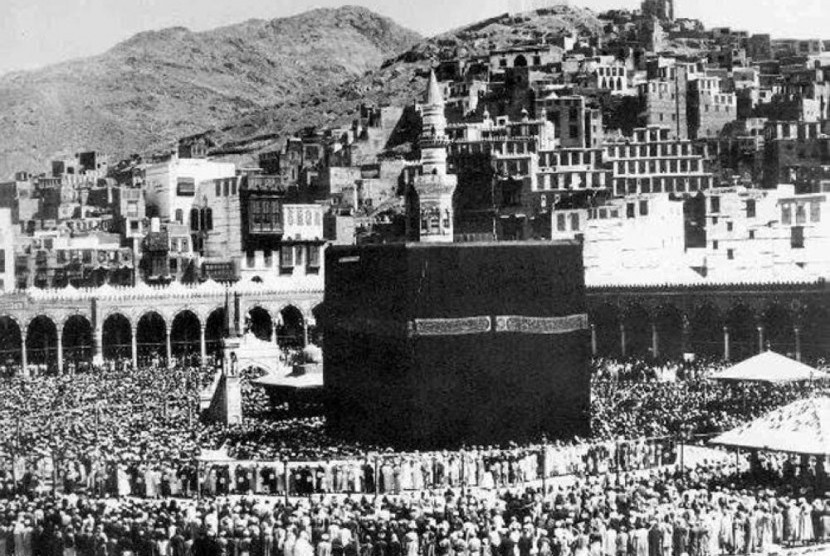

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pada abad ke-17 hingga ke-18, para 'alumni' haji berperan besar dalam pergerakan melawan penjajahan di Bumi Pertiwi. Memasuki abad ke-19, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dipelopori oleh ulama yang kembali dari Makkah.

Atau setidak-tidaknya dari mereka yang telah mendapat pengaruh dari para haji. Perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Islam yang berada di luar struktur pemerintahan negara kesultanan itu digerakkan oleh simbol politik Islam.

Suminto dalam Politik Islam menerangkan, perlawanan terhadap pemerintah Belanda pada pertengahan pertama abad ke-19, seperti Perang Padri dan Perang Diponegoro, menimbulkan kesan adanya haji fanatik. Pemberontakan Mutiny atau Sepoy di India pada 1857 menambah keyakinan pemerintah Belanda akan adanya haji fanatik.

Akibat kekawatiran akan terjadinya hal yang sama, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan ordonansi haji pada 1859. Dengan dikeluarkankannya kebijakan yang ruwet masalah haji, diharapkan dapat membendung orang pribumi pergi haji, sehingga bisa memperkecil kemungkinan adanya haji fanatik yang akan memicu pemberontakan terhadap pemerintah Belanda.

Sementara itu, Snouck Hurgronje dalam Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid V menjelaskan, dari berbagai dokumen surat-menyurat antara 1881-1883 dapat diketahui bahwa pemerintah Belanda mencurigai beberapa syekh haji dan orang-orang yang bermukim di Makkah sebagai musuh berbahaya bagi pemerintah. Mereka yang menetap di Makkah dianggap memberi pengaruh besar terhadap kehidupan spiritual di Tanah Air.

Pada 1880-an kegiatan tarekat juga mulai dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Alasannya karena kegiatan tarekat sering menimbulkan kerusuhan. Kegiatan tarekat yang menyebar di Indonesia dianggap sebagai bagian dari kebangkitan kembali Islam. Beberapa diantaranya dianggap sebagai gerakan menghidupkan kembali kesultanan Islam, terutama Kesultanan Banten.

Pengawasan terhadap kegiatan tarekat dan para pemimpinnya semakin intensif setelah terjadinya pemberontakan Banten 1888. Apalagi, pemberontakan tersebut ternyata dipelopori oleh tokoh-tokoh tarekat dan para haji.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan politik haji, pemerintah Belanda melakukan pengawasan yang ketat terhadap Muslim yang dianggap fanatik. Terutama mereka yang dari Aceh, gerak-gerik mereka selalu diawasi.

Maklum saja pada waktu itu, orang-orang Aceh sedang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Akibatnya, pemerintah mengusulkan agar pada 1891 orang-orang Aceh tidak diperbolehkan pergi haji.

Sejak zaman VOC, haji telah mendapat perhatian khusus. Ketika VOC tiba di Indonesia, mereka menemukan sebagian Muslim yang pergi haji dan bertemu dengan jamaah haji dari negeri Muslim lainnya dan dikhawatirkan ketika mereka kembali akan menimbulkan kekeacauan. Dengan begitu haji sangat ditakuti, hajifobia sebagai bagian dari Islamofobia.

(Baca Sebelumnya: Pesan Agung di Balik Ritual Haji)

Shaleh Putuhena dalam Historiografi Haji Indonesia menjelaskan, karena adanya pandangan seperti itu, orang yang akan melaksanakan ibadah haji selalu dihalangi dengan jalan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari VOC.

Mereka yang kembali dari Makkah tidak diperkenakan untuk pulang ke tanah airnya, seperti yang dialami oleh tiga orang Bugis yang pada 15 Maret 1689 singgah di Sailon dalam perjalanan pulang dari Makkah dan kemudian diasingkan ke Kaap.

Selain itu VOC mengeluarkan peraturan tentang pelarangan pengangkutan orang yang akan ke Makkah dengan kapal milik Kompani. Akan tetapi, untuk kepentingan perdagangan, persaingan dengan Inggris dan hubungan baik dengan penguasa pribumi, VOC terpaksa melanggar peraturan-peraturan tersebut. Namun, pada 2 Oktober 1795, pengangkutan jamaah haji kembali dilarang dan mereka yang akan berangkat ke Makkah harus mendapat izin pemerintah.

Pada abad ke-19, masa pemerintahan Hindia Belanda, meskipun secara resmi pemerintah memberikan kebebasan beragama selama ketenangan dan ketertiban tidak terganggu, pemerintah kolonial masih mengawasi dengan ketat dan berusaha menghalangi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji.

Henri Chambert-Loir dalam buku Naik Haji di Masa Silam menerangkan, untuk menghalangi bertambahnya jumlah jamaah haji, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan serangkaian ketentuan untuk mengatur haji. Beberapa rangkaian keputusan yang dikeluarkan pada permulaan abad ke-19 mewajibkan setiap orang yang akan pergi haji memohon izin kepada pemerintah.

Tindakan pertama terjadi pada 1810, ketika Gubernur Jenderal Daendels menetapkan bahwa demi keamanan dan ketertiban para haji wajib mempunyai sebuah pas jalan jika bepergian di pulau Jawa.

(Baca Lagi: Menggapai Predikat Mabrur Dunia dan Akhirat)

Tahap pertama pada 1825 adalah kreasi sebuah paspor yang harus dibeli oleh calon-calon haji dengan harga yang sangat mahal di kantor bupati, yakni sebesar 110 gulden.

Secara tidak resmi para Bupati ditugaskan memperlambat arus haji sebanyak mungkin. Calon haji yang tidak memiliki paspor akan didenda dengan jumlah yang lebih besar. Yakni 220 gulden.

Namun, peraturan ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Daerah di luar Jawa dan Madura pada umumnya belum sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda.

Ordonansi haji

Setelah kebijakan yang ditetapkan sebelumnya gagal, karena banyak calon jamaah haji yang menghindar dari ketentuan Belanda dengan berangkat dari Sumatra maupun daerah luar Jawa dan Madura. Maka, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan baru, yaitu dengan mengeluarkan Ordonansi Haji 1859.

Aqib Suminto dalam Politik Islam Hindia Belanda menjelaskan, inti dari Ordonansi 1859 adalah pertama, harus mempunyai pas jalan yang diperoleh dari penguasa setempat. Kedua, harus mencukupi kebutuhan keluarga yang akan ditinggalkan. Ketiga, harus melaporkan kepulangannya kepada penguasa setempat. Keempat, diharuskan mengikuti ujian haji dan apabila lulus ujian akan diberikan setifikat haji dan diperbolehkan menggunakan pakaian haji.

Ordonansi haji pada 1859 ini lebih ketat daripada peraturan haji yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebelumnya. Selain mengeluarkan kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji, usaha pihak Belanda untuk mengawasi jamaah haji diperkuat dengan didirikannya Konsulat Belanda di Jeddah pada 1872.

Jacob Vredenbergt dalam Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya Di Indonesia menambahkan, padahal pada waktu didirikannya Konsulat Belanda di Jeddah belum ada kapal yang menghubungkan secara langsung antara Indonesia dan Jeddah.