REPUBLIKA.CO.ID -- Moh. Mahrus Hasan, Guru MAN Bondowoso

Jika Anda ingin menelaah haji dari berbagai sudut pandang, buku ini layak menjadi salah satu pilihannya. Sebab, Buku yang ditulis oleh wartawan senior salah satu koran nasional ini menyelisik perihal haji—termasuk peran penting Mekkah dan Madinah (alharamain al-syarifain)—bukan semata sebagai salah satu rukun Islam.

Penulis mengupas haji Setidaknya dari empat kajian pokok, yaitu: Pertama, haji sebagai legitimasi kekuasaan, sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam nusantara hingga zaman pemerintahan sekarang. Dimulai ketika ajaran Islam di Pulau Jawa semakin tersebar luas semenjak kerajaan Majapahit runtuh. Bahkan, kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram tak segan menyatakan diri sebagai balad (negara Islam).

Mereka pun mengirim utusan ke Mekkah. Untuk apa? Selain untuk menunaikan ibadah haji, mereka bermaksud meminta perlindungan kepada ‘Syarif Mekkah’ sekaligus menyatakan diri sebagai mitra atau sekutu dari imperium Ottoman Turki (Turki Utsmani). Dan tak ketinggalan meminta izin untuk memakai gelar sultan di depan nama raja-raja mereka.

Demikian pula dengan berhaji-umrahnya beberapa presiden Republik Indonesia. Meski tidak ada alasan kuat untuk secara terang-terangan menyebut sebagai “haji-umrah politis”, tetapi catatan sejarah itu mengarah ke sana. Misalnya, setelah berhaji, Presiden Soekano menambah ‘Ahmad’ dan Presiden Soeharto menambah ‘Muhammad’ di depan nama mereka.

Terkini, pengalaman penulis buku ini yang meliput umrah tiga hari dua malamnya Joko Widodo sebelum pilpres 2014 yang lalu, bisa saja ditafsiri bermotif yang tidak jauh berbeda dengan para pendahulunya. Namun, ketika ditanya apakah umrah Joko Widodo itu untuk pencitraan? Buru-buru penulis menjawab, “Innamal a’malu binniyyat, amal itu tergantung niatnya.”

Kedua, haji sebagai pembangkit nasionalisme melawan penjajah (kolonial Belanda). Pada 9 Juni 1888 terjadi pemberontakan yang dikenal dengan peristiwa Geger Cilegon atau Pemberontakan Petani Banten. Perlawanan kepada kolonial Belanda yang dipimpin oleh para haji dan pemuka Islam itu dipicu oleh meluasnya kemiskinan dan penyingkiran peran umat Islam. Demikian pula dengan KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan KH. M. Hasyim Asy’ari (pendiri NU)—keduanya mengenyam pendidikan di Mekkah—yang kiprahnya dalam membangkitkan semangat melawan penjajah tercatat oleh sejarah. Bahkan, Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa, “Pergi haji haram ketika kemerdekaan negara terancam.”

Ketiga, melaksanakan haji meski dengan berbagai cara. Haji memang termasuk rukun Islam yang kelima, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah mampu (tidak dimampu-mampukan). Tetapi, di beberapa daerah, beribadah haji harus dilakukan meski harus dengan menjual tanah, seperti di daerah Betawi (Jakarta sekarang).

Bagi orang Betawi, tanah dan haji selalu berhubungan erat. Tanah-tanah dijual untuk perluasan wilayah Jakarta kala itu dan uangnya digunakan untuk berhaji. Hingga kini, daerah-daerah tertentu terkenal dengan sebutan si penjual tanah yang berhaji, misalnya Haji Mencong, Haji Mansur, Haji Ipin, dan lain-lain.

Ada pula di daerah lain, umat Islam belum merasa sebagai muslim yang kaffah kalau belum berhaji. Jika haji sudah dilaksanakan, maka akan terucap dengan mantap, “Sak meniko kulo sampun Islam.” Nah, bukan tidak mungkin semangat dan perasaan serupa masih berkobar di kalangan umat Islam hingga sekarang, di sana atau di daerah lain.

Dan keempat, haji sebagai pengangkat strata sosial. Betapapun tantangan dan sulitnya perjalanan ibadah haji di masa lalu (memakan waktu 7-9 bulan) tidak menyurutkan keinginan umat Islam untuk berhaji. Di daerah Flores Timur misalnya, berhaji mendapat perhatian. Bahkan, ada nasihat di kalangan muslim di sana untuk menyisihkan penghasilannya agar bisa berhaji. “Agar goe ka’a perutuka, agar aku bisa bercerita,” begitu petuah yang mereka pegangteguh.

Orang yang berhaji saat kembali ke rumah, warga pun menganggapnya sebagai orang Islam paripurna, mengangkatnya menjadi tetua kampung, dan dianggap serba tahu. Tak hanya itu, mereka menjadi rujukan meminta nasihat, kadang dijadikan ‘temola’ (tabib), dan menjadi tumpuan mengambil berkah hidup. Demikian pula di daerah lain yang menganggap para haji tidak jauh berbeda dengan di Flores Timur.

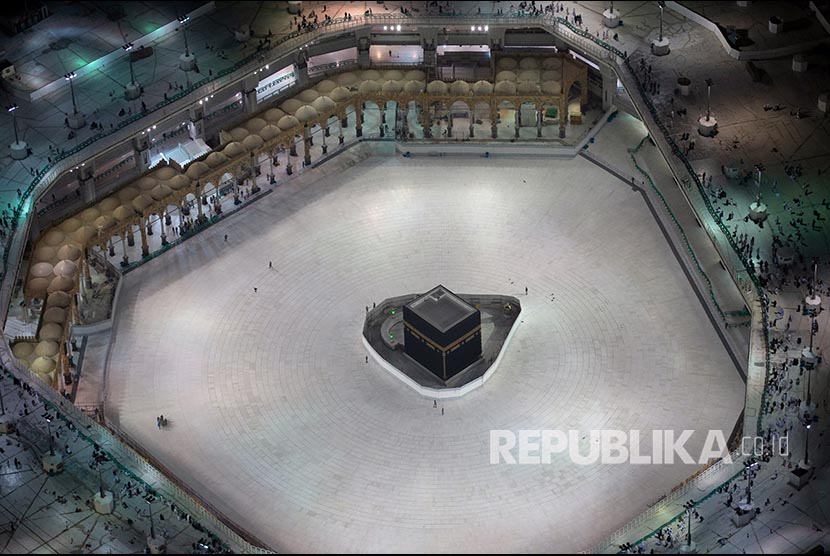

Selain empat kajian pokok tersebut, temukan pula bahasan tentang pihak-pihak yang menjadikan haji-umrah sebagai ajang bisnis, kejadian-kejadian di luar nalar berkaitan dengan haji, di balik gelar haji, sejarah kiswah, sumur zamzam, dan pernak-pernik haji lainnya di buku yang cukup tebal ini.

Judul : Tawaf Bersama Rembulan

Penulis : Muhammad Subarkah

Penerbit : Republika Penerbit Jakarta

Tahun Terbit : Cet. I Februari 2020

Tebal : xxii+368 halaman

ISBN : 978-623-7458-41-8