REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Nia Deliana, Pengkaji Sejarah dan Budaya, berdomisili di Turki*

Banyak sejarawan dan ahli ilmu social memperdebatkan mengenai sejauh apa pengaruh India bagi masyarakat di Aceh. Sekian banyak kajian kajian yang menyelidiki soal pertemuan terawal dan peran peran bangsa India dalam sejarah Aceh telah dilakukan namun tidak ada intisari tunggal yang disetujui oleh mayoritas kalangan terkait.

Ini barangkali disebabkan oleh keterbatasan sumber sumber tertulis atau rendahnya kemampuan literasi para ahli dalam Bahasa Hindi, Tamil, Telugu, dan bahasa bahasa lainnya dari benua yang sama.

Yah, Studi mengenai India, apalagi hubungannya dengan kawasan diluar benuanya sangatlah kompleks. Lebih kompleks lagi ketika harus berbicara mengenai kiprah bangsa ini sebelum periode kolonialisasi.

Namun, lebih menarik dari segala hal itu ialah realita disekeliling kita, yakni di Aceh misalnya, dimana berbagai hal, seperti seremonial adat, model pakaian (khusunya periode sebelum kolonial), dan bahasa-bahasa menggambarkan taliannya dengan India, terutama India Selatan, yang tidak mudah dipungkiri.

****

Sekitar dua tahun setelah tsunami di Aceh, saya bekerja sebagai penterjemah bagi sebuah klinik rehabilitasi korban gempa bumi dan tsunami bernama Bumi Sehat Bali di Samatiga Meulaboh. Tempat ini adalah sebuah klinik yang dirodai oleh relawan-relawan professional dalam bidang medis dan psikis dari dalam dan luar negeri yang pelayanannya mencapai 24 jam setiap harinya tanpa dipungut biaya. Mereka selalu menyantuni masyarakat dengan sikap dan bahasa yang menentramkan.

Dalam kesempatan itu, saya tidak hanya diizinkan berinteraksi dengan para ahli dari berbagai negara. Tapi, juga berkelapangan untuk mengenali secara dekat penduduk lokal yang tegar, ramah, sopan, dan pekerja keras.

Beberapa minggu terakhir ini, saya begitu diingatkan dengan kata-kata asing yang saya dengar dari penduduk lokal di Meulaboh kala itu. Ini saya dapat sebagaimana menerima berbagai bacaan mengenai kata-kata asing tersebut bermunculan dalam lembaran lembaran berwarna kusam dan lepek bertanggalkan 1801-1880.

Dalam artikel singkat ini saya tidak akan menguraikan semua daftar kata-kata yang terekam dalam jejak kolonial melainkan hanya satu saja sebagai kajian pemuka yang perlu dilanjutkan oleh generasi lainnya di Indonesia. Satu kata tersebut adalah gari (baca: gharği) yang sekarang dimaknakan sebagai kendaran pedal roda dua atau singkatnya sepeda.

Kata ini tentu sangat familiar dikalangan masyarakat Aceh bagian Barat seperti Meulaboh dan Calang, tapi terasa asing bagi masyarakat yang berasal dari kawasan Aceh bagian Timur dan Utara. Masyarakat dikedua kawasan ini menyebut sepeda dengan hitangen. Perbedaan ini barangkali dikarenakan oleh realita bahwa kata gari barangkali kata yang terimport dari India. Pernyataan ini didukung oleh beberapa bukti yang terekam dalam rekaman rekaman lama.

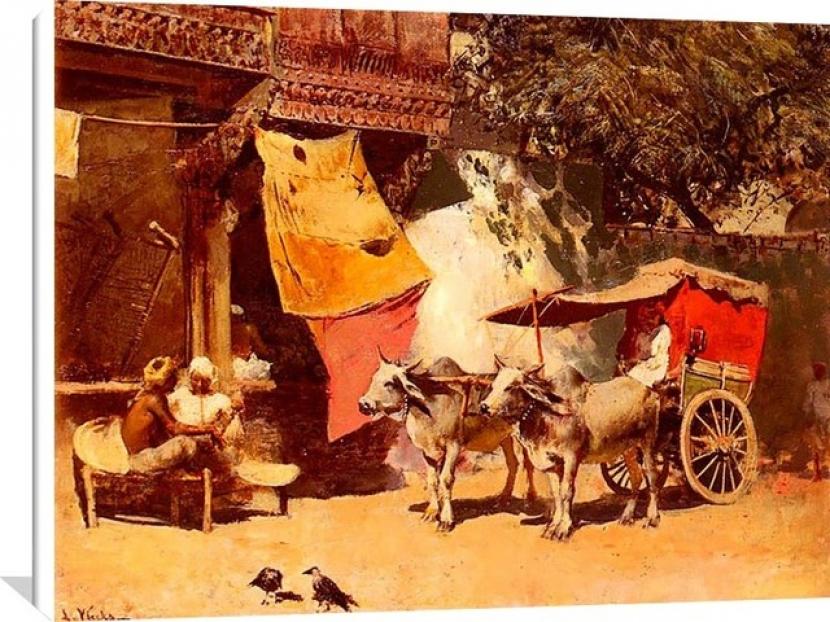

Dalam kamus Bahasa Inggris Collins terdapat kata dengan bunyi yang sama yang bertuliskan Gharry. Dalam kamus ini tercantum “Gharry – Indian Word means a horse drawn vehicle available for hire” yang diterjemahkan dengan “Gharry – Kata India bermakna sebuah kendaraan yang ditarik oleh kuda tersedia untuk disewakan”.

Merupakan fenomena biasa bahwa sebelum lahirnya kendaraan pedal roda dua sebagai kendaraan transport personal, alat alat beroda dua yang ditarik oleh satu hingga empat kuda atau kerbau mejadi satu satunya pilihan bagi rakyat sipil dan menengah di India. Kendaraan ini digunakan tidak hanya untuk membawa seseorang dari satu kampong ke kampong yang lain, tapi juga sebagai media muatan komoditas dagangan dari satu kampong ke pelabuhan-pelabuhan disekitar perkampungan.

Melihat konektivitas geografi antara Aceh bagian Barat-Selatan dan India, khususnya India Selatan, maka ada kemungkinan kendaraan ini telah diperkenalkan pertama kali oleh para pedagang dan agrarian dari sana. Oleh karenanya tidak mengherankan jika sepanjang abad ke-18-19, jumlah pedagang dan agraris dari India Selatan terlihat meningkat di kawasan-kawasan Barat-Selatan Aceh. Hal ini khususnya ketika banyaknya lahan lahan subur lada yang dipimpin oleh raja-raja paling merdeka mulai dibuka dikawasan-kawasan ini.

Barangkali gari adalah salah satu yang telah membantu intensifitas traffik lada di daratan untuk kemudian dilayarkan bagi pelabuhan-pelabuhan kunci di Pemukiman-pemukiman selat Melayu.

Sejak teknologi kelautan kian meningkat, disusul dengan kemerosotan permintaan lada yang drastis, fungsi gari kian tenggelam. Gari tidak lagi menjadi alat essensial secara sosial. Dalam sebuah laporan pengadilan terhadap kasus-kasus sipil di Pemukiman Selat tahun 1888 terdapat sebuah naratif yang menjelaskan pemakaian kendaraan gari dalam administrasi kolonial, yaitu sebagai alat transport kriminal ke lokasi hukuman. Fungsi gari kemudian dilekati dengan stereotip kejahatan, kotor, dan kemiskinan.

Gambaran gari pada dasarnya bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Aceh. Setidaknya hingga awal abad ke-20 masyarakat Aceh masih menggunakan kendaraan ini, terutama untuk mengangkut muatan-muatan pertanian seperti padi, kopra, pinang, karet, dan lain sebagainya. Seiring dengan meningkatnya tren bersepeda Ontel pada tahun 1930an kedepan, pemakaian gari di Aceh pun semakin surut. Meskipun begitu kata gari masih tetap dipakai untuk menunjuk pada penggunaan sepeda. Intinya, akar penggunaan kata gari berasal dari benda dan fungsi yang sama, yaitu roda dan kendaraan manual.

Peninggalan-peninggalan kata klasik seperti ini begitu bermanfaat setidaknya untuk melihat roda masyarakat Aceh pada masa lalu sehingga generasi masa kini mampu menerawangi proses-proses perubahan zaman dan belajar dari semua itu. Setidaknya, penting untuk mengingat kembali identitas ke-Acehan yang melalui importasi nilai material maupun non-material ,

Dalam kasus 'Gari' ini telah mencerminkan betapa masyarakat Aceh dahulu adalah masyarakat yang terbuka yang memperlakukan sejajar masyarakat-masyarakat dari berbagai latar belakang kesukuan. Mereka tidak merasa inferior dengan suku suku lain yang notabene lebih kaya dan berpengaruh seperti kaum India, Arab, Cina, Inggris, Prancis, Amerika, dan Belanda.

Semoga generasi Aceh hari ini mampu menerapkan contoh-contoh moral yang baik dari endatu untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan bagi sesama tanpa membedakan perilaku terhadap pemeluk agama dan suku yang berlainan.

---------

*Nia Deliana: kini juga menjadi mahasiswi Pascasarjana Bidang Sejarah dan Peradaban di Universitas Islam Antar Bangsa, Malaysia.