Di antara sekian banyak kajian mengenai soal haji dalam kaitannya dengan persoalan politik di Hindia Belanda, ada satu buku yang memukau. Salah satunya adalah buku karya H Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda. yang dipublikasikan oleh Penberit LP3ES Jakarta tahun 1985.

Dalam kaja itu Aqib membongkar sikap dan pemilihan kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda, khususnya di dalam menyikapi persoalan pelaksanaan ibadah haji dari para warga Muslim asal Kepulauan Nusantara. Di buku ini kemudian terbukti betapa pemerintah kolonial memang tidak mau bersikap netral dalam agama. Sosok haji malah dipandang sebagai orang politik yang menjadi biang keonaran.

Dalam buku tersebut Aqib menulis soal haji —dalam hubungannya dengan PAN Islam— sebagai berikut:

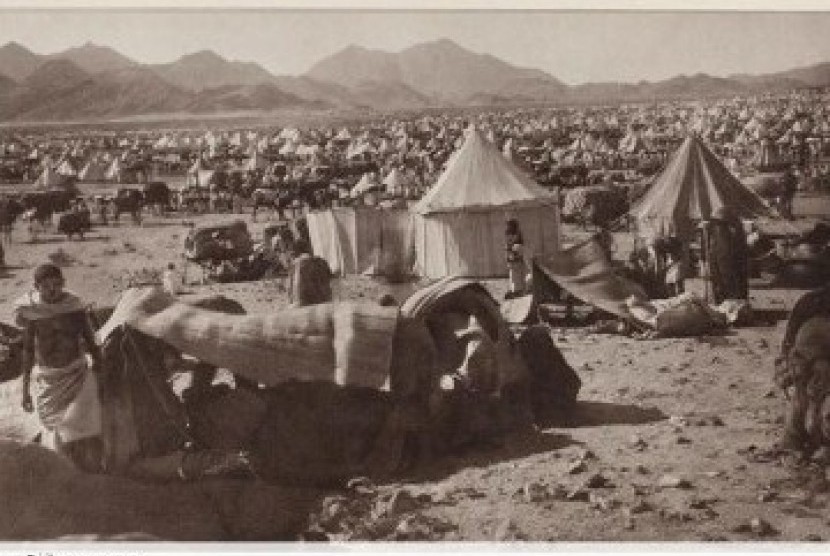

Bagi umat Islam, ibadah haji termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan, oleh setiap Muslim yang mampu, Jumlah jamaah haji dari Indonesia semakin bertambah pada pertengahan abad ke-19, setelah menggunakan kapal uap sebagai media transportasi. Pada tahun 1859 mereka sudah mencapai jumlah sekitar 2.000 orang.

Setelah dibukanya Terusan Suez pada 1869 jumlah ini meningkat cepat meningkat, bahkan pada 1927 sampai mencapai 52.412 orang. Jumlah jamaah haji Indonesia dalam pasang surutnya tiap tahun selalu termasuk jumlah jamaah negara lain. Dengan demikian sangatlah wajar kalau pemerintah Belanda kemudian menempatkan konsulnya di Jeddah, untuk mengatur dan mengawasi ‘warga negaranya di tanah suci ini. Konsulat Belanda di Jeddah ini sejak tahun 1945 ditingkatkan menjadi kedutaan.

Perkembangan hubungan dengan Timur Tengah dan semakin banyaknya jumlah haji, betapapn mempengaruhi perkembangan agama Islam di negeri ini. Corak sinkretis dan mistik melekat pada agama ini menghadapi tantangan hembusan angin segar ortodoksi dan pemurnian dari Timur Tengah. Timbulllah kemudian gerakan reformasi yang ingin meremajakan kehidupan Islam di negeri ini. Gerakan ini berusaha membebaskan Islam dari pengaruh sinkritisme dan tarekat menyelaraskan Islam dengan tuntutan dunia moderen, sehingga memiiki vitalitas baru. Dalam hal ini para muqimin yang bertahun-tahun belajar di Makkah, bahu membahu dengan alumni Kairo dalam menjadi juru bicara Islam yang baru dan dinamik.

Dalam pada itu sampai akhir abad ke 19 kegaduhan di desa desa sering dilakukan para ulama, yang banyak di antaranya adalah haji. Belanda melhat aneka kegaduhan ini dari kaca mata kepentingan kekuasaanya sehingga menilai para hai sebagai ora-orang fanatik, dan mencurigainya merupakan sumber pemberontakan terhadap pemerintah kafir.

Namun kemudian Snouck Hurgronje berhasil menghancurkan mitos bahwa ibadah ke Makkah bisa mengunah ribuan haji yang damai menjadi pemberontak yang fanatik. Meskipun sepulangnya dari Makkah mereka ‘berpakaian Arab dan menggunakan nama Arab’, namun sebenarnya mereka ‘tetap sama pintar atau bodoh, sama fanatik atau toleran seperti ketika memulai perjalanan beberapa bulan sebelumnya.

Snouck Hurgronje melihat perbedaan antara jamaah haji biasa yang hanya beberapa bulan tinggal di Makkah, dengan beberapa mukimin atau mereka yang ‘menahun’ tinggal di kota suci itu untuk memperdalam ilmu agama. Mukimin yang sering disebut dengan koloni Jawa ini merupakan ‘reservoir’ bagi Islam di Indonesia. Mereka terus menerus menanamkan pengaruh dalam kehidupan beragama orang-orang sekampungnya, baik melalui pergaulan langsung dengan para jamaah haji di Makkah, atau pun melalui hubungan surat menyurat dengan saudara-saudara seagamanya di tanah air. Setelah pulang pun mereka memainkan peranan penting dalam kehidupan beragama dalam lingkungannya.

Pada akhir abda ke-19 mukimin Indonesia di Makkah merupakan bagian terbesar dan paling aktif di kota tersebut, yaitu semacam yayasan agama, yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiwa dari pelbagai daerah kepulauan Nusantara. Layaklah kemudian Snouck Hurgronje mengambil kesimpulan ‘di kota Makkah inilah jantung kehidupan agama di kepulauan Nusantara,yang setiap detik memompakan darah segar ke seluruh tubuh penduduk Muslimin. Di Kota Makkah pula para mukimin berkenalan dengan lingkungan Islam internasional, dengan Pan Islam. Kedudukan mereka sebagai jembatan antara kehidupan rohani di kota ini dengan kehidupan beraagama di tanah airnya, oleh Snouck Hurdronje dikhawatirkan akan merupakan gangguan bagi pemerinyah kolonial Eropa.